公告栏

下载中心

行业资讯

金属-分子筛催化剂高值转化HMF研究进展

马雪勤;陈俊;张兴光;生物质是一类重要的可再生绿色资源,它的高效利用是实现双碳目标,拓展新能源和材料来源的重要途径。其中,5-羟甲基糠醛(HMF)是一种由生物质衍生的重要平台分子,它的高值转化反应包括加氢/氢解、氧化和耦合等环节,负载型金属催化剂是高值转化中不可或缺的部分。其中,分子筛材料具有高度有序的孔道结构、可调的酸性位点和良好的金属分散能力,在多相催化领域常用作催化剂或载体。首先介绍了金属-分子筛催化剂的制备方法并分析比较了它们的优缺点,然后总结了金属-分子筛催化剂在选择性催化转化HMF应用中的研究进展,并且重点讨论了金属-分子筛催化剂的核心特点:(1)分子筛纳米限域效应,(2)金属-分子筛酸性双功能协同效应,(3)金属-分子筛载体界面相互作用。最后展望了金属-分子筛催化剂在HMF选择性催化中的未来发展方向。

炭封装型金属催化剂的制备及应用的研究进展

俞卫祥;钱利刚;帅昌辉;潘骏;聂京;王昌盛;史明;崔耀森;万东闯;卢春山;炭封装型金属催化剂有效改善负载型金属催化剂在反应体系中所面临的金属团聚、氧化、烧结、酸浸出和硫中毒等问题,极大地提高了催化剂的结构稳定性和反应稳定性,使得炭封装金属催化剂在催化领域具有良好的工业应用前景。综述了炭封装金属催化剂的合成方法和多领域催化应用,在合成方法方面,阐述了直接热解法和间接热解法的特点,不同制备方法导致的金属组分和炭层差异化,以及金属和炭层间电子结构的变化;炭包覆金属催化剂在许多催化领域显示出独特的催化性能,在催化应用方面,分析了炭封装金属催化剂在热催化、电催化和光催化反应中的表现。

Zn-ZSM-5水热稳定性研究及其对正丁烷与CO2耦合反应的影响

孙旭科;刘荣升;范改丽;于政锡;Zn-ZSM-5作为烷烃与CO2耦合反应制备高附加值大宗化工产品的优良催化剂,反应过程中会长期处于高温水热环境中,所以研究催化剂在高温水蒸气处理下的物化性质变化及其对反应性能的影响对明确催化剂合理使用条件至关重要。采用多种技术系统表征了不同高温水蒸气处理条件下Zn-ZSM-5催化剂的结构性质、酸中心和Zn物种的存在状态,并讨论了催化剂物化性质变化对耦合反应的影响。结果表明:高温水蒸气处理后,Zn-ZSM-5中4配位骨架Al被大幅度脱除,导致分子筛结晶度下降,出现了介孔结构,样品的B酸和L酸中心含量降低,Si物种分布发生变化,同时依托于骨架Al存在且具有良好催化活性的骨架Zn(Znfr)物种转化为ZnO物种,导致催化剂的反应活性下降,但反应稳定性得到提升。对烷烃与CO2耦合反应催化剂的进一步改良具有指导作用。

Ni/Mn0.7Ce0.3O2光热耦合催化CO2还原制合成气研究

蒋宇;王雪珂;蔡伟杰;采用水热合成法制备Mn0.7Ce0.3O2固溶体,并分别通过沉积-沉淀法和浸渍法合成担载型Ni/Mn0.7Ce0.3O2催化剂,应用于光热耦合催化生物质乙醇与温室气体CO2重整制合成气反应。利用XRD、H_2-TPR、O_2-TPD、H_2-TPD、CO_2-TPD、XPS、SEM对制备催化剂进行表征,考察制备方法对Ni基催化剂形貌结构等物理化学性质和乙醇干重整反应性能的影响。结果表明,与浸渍法相比,沉积-沉淀法制备的Ni/Mn0.7Ce0.3O2催化剂具有更高的活性金属分散度、更强的活性金属Ni-载体锰铈间的相互作用以及更多的表面强碱性位,因此在光热协同乙醇干重整反应中表现出更好的催化活性和选择性。

载体制备方法对Co/CeO_2-Al2O3结构和氨分解催化性能的影响

付雅倩;王伟文;在氨分解制氢的过程中,过渡金属扮演着至关重要的角色。同时,选择合适的载体对于调控活性金属的表面性质以及提升催化剂的活性和稳定性具有决定性的作用。采用沉淀法、浸渍法和溶胶凝胶法制备了负载钴的CeO_2-Al2O3载体,在350~650℃的温度范围内评价了催化剂的性能,并对催化剂的理化性质进行了表征(BET、XRD、SEM、H_2-TPR)。结果发现,采用沉淀法制备的10%Co/(1∶2)CeO_2-Al2O3催化剂表现出优异的催化性能,在550℃、GHSV为9 000 mL·h-1·g-1的条件下,氨的转化率达85%,同时氢气产率高达8.6 mmol·g-1·min-1。这是由于沉淀法制备的CeO_2-Al2O3载体展示出更大的比表面积,有助于活性金属Co的均匀分散。根据TPD的数据显示,沉淀法制备的催化剂碱性位点更强,从而为氨分解反应提供了合适的碱度。

氯掺杂钌铜催化剂应用于电化学尿素合成

唐祺;柳璐;张文;许莉;王宇新;电化学合成尿素CO(NH2)2,是以CO2和N2/NO-_3为碳氮源,通过水中C—N偶联反应合成尿素产物。作为可再生能源驱动的绿色化学,这是一条极具潜力的合成路径。但目前电化学合成尿素的选择性较差产率较低,迫切需要开发高效的催化剂。制备了一种氯掺杂钌铜氧化物催化剂RuCuO-Cl,它能够高效催化C—N偶联反应合成尿素。RuCuO-Cl在NO-_3和CO2体系以及N2和CO2体系下均具有尿素合成的性能,法拉第效率分别可达到22.04%和14.83%,对应产率为77.16和5.64μg·h-1·cm-2。采用了一种简单的方法将Ru引入Cu基催化剂,成功构建多金属协同催化体系。对比氯掺杂铜氧化物CuO-Cl,发现Ru的掺杂有效提升了尿素合成的性能,并且控制Ru掺杂的条件对尿素合成性能进行了调控,证明了Ru掺杂可作为一种优化策略应用于相关的催化剂。

MgO-MoO3无溶剂催化O2环氧化环己烯

徐玉振;宁皎邑;韩煦;吴松海;O2直接氧化环己烯(Cy)生成环氧环己烷(Cy-ep)是化学过程中的一个挑战,其发展仍受限于低选择性(理论选择性为50.0%)。鉴于单一金属氧化物催化剂的环氧选择性较低(<20.0%),提出了MgO-MoO3双金属氧化物接力催化策略。无溶剂无引发剂条件下,可以实现26.7%的Cy转化率以及43.7%的环氧选择性,已较接近50.0%理论选择性值。一系列表征和实验表明,MgO吸附Cy烯丙基位H,拉长并削弱C—H键从而使得Cy脱去烯丙基H形成环己烯基自由基(Cy·),之后,Cy·迅速捕获O2生成环己烯基过氧自由基(CyOO·),CyOO·抽取另一个Cy烯丙基H形成2-环己烯-1-过氧化氢(Cy-OOH)和Cy·,实现自由基链反应的增长循环。之后,MoO3接力催化Cy-OOH与Cy反应生成Cy-ep和2-环己烯-1-醇(Cy-ol)。这项工作为催化O2直接环氧化烯烃提供了新的见解。

利用隔壁塔技术优化乙烯三聚工艺分离工段

王亚婷;沈丽华;张钰;李鑫钢;采用热泵和隔壁塔新型节能技术对乙烯三聚制备1-己烯现有工艺进行模拟优化,利用灵敏度分析工具得到最适宜操作参数,分别模拟了常规隔壁塔、常规热泵隔壁塔、带中间冷凝器的隔壁塔。模拟数据表明,与常规精馏塔相比,隔壁塔总能耗降低了23.66%,年度总成本(TAC)节约了16.66%;常规热泵隔壁塔总能耗虽然增加了4.97%,但是TAC节约了12.54%;带中间冷凝器的隔壁塔总能耗降低了23.13%,TAC节约了16.21%。

基于QSPR预测化学品危险性质的研究进展

曹政戎;李浩森;韩晓艺;卫宏远;郝琳;朱振兴;利用定量结构-性质关系(QSPR)预测化合物性质成为近些年的研究热点,有效解决了实验危险性高、操作成本高的问题。为深入开发QSPR预测模型,回顾了QSPR的发展历程,并综述了QSPR在纯净物和混合物危险特性预测中的研究进展。研究表明,结合了机器学习的QSPR模型显著提高了预测能力,表现出更强的预测潜力,打破了传统QSPR模型的瓶颈,成为预测精度更高、适用范围更广的理论计算预测方法。此外,目前基于QSPR在预测混合物危险特性的应用还不够成熟,结合机器学习的QSPR在未来有望为混合物性质预测提供更为可靠和准确的结果,从而为实际化工风险评估和安全设计提供重要数据支撑。

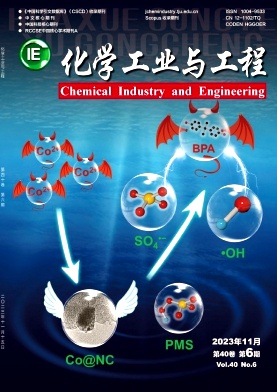

氮掺杂碳纳米管活化过二硫酸盐降解含盐废水中的双酚A

陈曼;李阳;范晓彬;夏清;彭文朝;高级氧化技术(AOPs)在处理有机废水方面应用广泛,然而在高盐体系下,其降解效率易受影响且存在二次污染的风险。以三聚氰胺为氮源,通过高温煅烧的方式对商品碳纳米管(CNTs)进行改性,合成了氮掺杂碳纳米管(N-CNT)。采用N2吸附-脱附、Raman、XPS和EIS测试等对材料的结构和组成等进行表征和测试。结果显示,氮原子掺杂进入CNT的碳骨架中,改变了其结构组成,增大了比表面积,并获得了更好的导电性和亲水性。将改性前后的CNT作为催化剂活化过二硫酸盐(PDS)降解双酚A。在50 g·L-1的NaCl存在下,N-CNT/PDS体系的反应速率常数是原始CNTraw/PDS体系的10.2倍。开路电位测试表明N-CNT/PDS体系中的非自由基电子转移过程明显增强,是BPA降解的主要活性物种。该工作为高盐废水中的污染物降解提供了新的解决思路。

黄铁矿表面HAT和OAT活性具有溶剂依赖性的研究

樊巍蔚;吴松海;张学斌;陈伦波;韩煦;基于生命起源中最流行的铁硫世界理论,黄铁矿(FeS2)表面反应活性已成为自然环境催化方向的研究热点。研究了在乙腈和乙腈/水混合溶剂中影响黄铁矿的氢转移(HAT)、氧转移(OAT)反应活性的氧化物种。结果表明,在乙腈和乙腈/水混合溶剂中黄铁矿都表现出高HAT和OAT活性。苯甲醇水梯度实验表明适当的水能够促进HAT反应;淬灭实验表明在苯甲醇的HAT反应中,超氧活性物种是主要的氧化剂;苯基甲基硫醚(MPS)、苯基甲基亚砜(PMSO)和环己烯的氧化实验证明乙腈溶剂中的OAT反应活性更高;二乙基对苯二胺硫酸盐(DPD)实验和拉曼光谱分析证明了在乙腈溶剂中黄铁矿上存在≡Fe(Ⅲ)—OO~·、≡Fe(Ⅲ)—OOH和≡Fe(Ⅳ)=O物种;在乙腈/水混合溶剂中铁矿表面存在≡Fe(Ⅲ)—OOH和≡Fe(Ⅳ)=O物种。该研究丰富了对不同溶剂中黄铁矿表面反应活性物种的认识,为更好地探究活性物种促进HAT和OAT反应提供新的视角。

透明巯基硅油合成工艺及光固化动力学研究

刘珠;林立忠;严方杰;强娜;刘晓非;吴奇;首先采用硫酸与三氟甲烷磺酸(CF3SO3)负载纳米二氧化钛(TiO2)制备出固体超强酸CF3SO3~-&SO42-/TiO2。然后以八甲基环四硅氧烷(D4)、3-巯基丙基甲基二甲氧基硅烷(KH802)和六甲基二硅氧烷(MM)为原料,CF3SO3~-&SO42-/TiO2为催化剂,制备出了收率高于90%的透明巯基硅油(PDMS-SH)。与行业中常用的浓盐酸、浓硫酸和三氟甲烷磺酸催化剂相比,CF3SO3~-&SO42-/TiO2的催化活性更高,可重复利用7次以上。采用红外光谱(FTIR)、核磁共振氢谱(1HNMR)和凝胶渗透色谱(GPC)表征了PDMS-SH的结构,并测试了其黏度、密度和折射率等性能。结果表明,产物为PDMS-SH,制备的4种PDMS-SH均具有优异透明度、贮存稳定性和光固化速率,可见光透光率可达80%以上,室温贮存6个月黏度无明显增加,且PDMS-SH中巯基与端乙烯基硅油中乙烯基物质的量之比为1.2∶1.0时,可在100s内快速固化成型,突破紫外线固化硅胶的制备瓶颈,有望为紫外线固化有机硅原料的工业化提供新的制备方法和产业化路径参考。

溶胶-凝胶法的基本原理、发展及应用现状

王焆;李晨;徐博;溶胶-凝胶法是一种条件温和的材料制备方法,简述了Sol-Gel法的基本原理和主要步骤,讨论了溶胶-凝胶法在复合材料制备过程中的应用及其发展前景。

可燃及毒性气体泄漏扩散研究综述

丁信伟,王淑兰,徐国庆就国内外关于危险性气体(包括可燃性及毒性气体)扩散研究中的数值模型与试验情况进行了综述。数值模型包括高斯烟羽模型、高斯烟团模型、B.M.模型、SUT-TON模型及FEM3模型等。试验研究包括80年代国外进行的一些较大规模试验,如Burro试验、Coyote试验、DesertTortoise试验及Goldfish试验等。

反渗透膜技术研究和应用进展

许骏;王志;王纪孝;王世昌;反渗透膜技术是20世纪60年代兴起的一门新型分离技术,是目前最为先进的分离技术之一,应用广泛。反渗透是渗透的逆过程,它是以压力差为推动力的膜分离过程。简单介绍了反渗透膜技术产生的背景和发展概况,着重论述了国内外反渗透膜技术的研究现状,介绍了反渗透膜在海水和苦咸水淡化、纯水制备以及医药和化工废水处理等方面的应用,并进一步探讨了反渗透膜技术目前存在的问题和未来发展趋势。

阻垢剂作用机理研究进展

王睿,张岐,丁洁,沈自求本文回顾了阻垢剂的发展历程 ,并对阻垢性能研究与评价方法、阻垢剂对成垢盐沉积抑制作用的研究状况以及阻垢作用机理作了综述 ,在此基础上提出了有待进一步研究的几个问题。

二氧化碳处理技术现状及其发展趋势

李天成,冯霞,李鑫钢本文介绍了二氧化碳处理技术及其综合利用现状 ,并揭示了其在 2 1世纪的发展趋势。作者认为 ,利用生物法分离固定大气中的二氧化碳 ,通过物理法、化学法分离处理燃放气是新世纪解决“温室效应”的主要途径。

溶胶-凝胶法的基本原理、发展及应用现状

王焆;李晨;徐博;溶胶-凝胶法是一种条件温和的材料制备方法,简述了Sol-Gel法的基本原理和主要步骤,讨论了溶胶-凝胶法在复合材料制备过程中的应用及其发展前景。

反渗透膜技术研究和应用进展

许骏;王志;王纪孝;王世昌;反渗透膜技术是20世纪60年代兴起的一门新型分离技术,是目前最为先进的分离技术之一,应用广泛。反渗透是渗透的逆过程,它是以压力差为推动力的膜分离过程。简单介绍了反渗透膜技术产生的背景和发展概况,着重论述了国内外反渗透膜技术的研究现状,介绍了反渗透膜在海水和苦咸水淡化、纯水制备以及医药和化工废水处理等方面的应用,并进一步探讨了反渗透膜技术目前存在的问题和未来发展趋势。

中国海水淡化技术研究现状与展望

冯厚军;谢春刚;分析了国内近年在多级闪蒸、低温多效和反渗透等海水淡化技术方面研究和发展现状,并与世界海水淡化技术先进国家进行了比较,讨论了所存在的问题和差距。此外,结合国内对海水淡化技术需求,提出了中国海水淡化技术未来可能的发展方向和目标。

溶胶-凝胶法制备纳米二氧化钛的工艺研究

廖东亮,肖新颜,张会平,万彩霞,陈焕钦以钛酸丁酯为主要原料,采用溶胶-凝胶法制备纳米二氧化钛。通过对溶胶-凝胶法中各个主要影响因素的考察,得到制备纳米二氧化钛材料的优化工艺条件为:配制无水乙醇与水的混合液,并调节pH=2~3,缓慢加料;钛醇盐与水的摩尔比为2~4,乙醇与钛醇盐摩尔比为6~8,溶胶体系pH=2~3,水解成胶化温度为25℃~30℃。

锂离子电池硅碳负极材料的应用研究进展

王娟;张香兰;负极材料的结构与性质对锂离子电池的容量和电化学性能有着决定性的作用,硅/碳复合材料因其高比容量而被认为是下一代锂离子电池最有前途的负极材料之一。其优异的锂离子嵌入能力和循环稳定性得到广泛研究与应用探索,但循环过程中巨大的体积膨胀成为其商业化的障碍,硅碳材料的结构与合成方法对解决其体积膨胀问题起着关键的作用。简单说明了硅负极的储锂机理与失效机制,综述了近年来锂离子电池硅碳负极材料的应用研究进展,重点关注硅碳负极材料的结构设计与制备方法,并对硅碳复合材料的未来商业发展前景进行了初步评价。

期刊简介

化学工业与工程

ISSN 1004-9533

CN 12-1102/TQ

主管:天津渤海化工集团有限责任公司

主办:天津市化工学会,天津大学

出版:《化学工业与工程》编辑部

创刊时间:1984

语种:中文

出版周期:双月

出版地:天津市

国内邮发代号:18-156

国外邮发代号:BM3064

微信公众号

网站访问量

今日访问量: 0